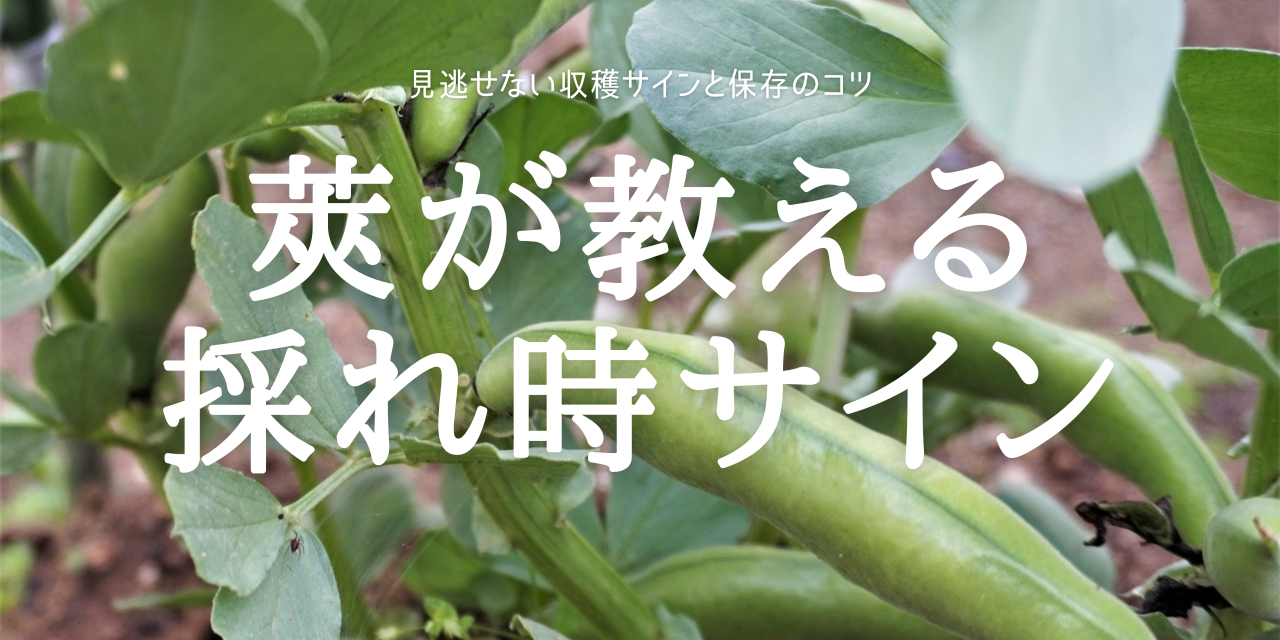

「収穫のタイミングがわからなくて…」

「固くなってから気づいた…」

「あの甘さをもう一度味わいたい…」

あなたも、このような悩みを感じたことはありませんか?

ソラマメは収穫時期が短く、見極めが難しい野菜です。

タイミングを逃すと、本来の甘さが失われてしまいます。

じつは、莢(さや)の外観から最適な収穫時期を判断できる方法があるのです。

この記事では、ソラマメの収穫サインと採り遅れ防止策をご紹介します。

適期収穫で最高の甘さと食感を楽しんでみませんか?

ソラマメの成長と収穫適期の関係

ソラマメは開花から収穫までの期間が短いのが特徴です。

通常、花が咲いてから30~40日で収穫適期を迎えます。

地域によって収穫時期は大きく異なります。

北日本では5月下旬~6月、南日本では4月中旬~5月中旬が目安です。

種類によっても若干の違いがあります。

大粒種は小粒種よりも熟するのが若干遅い傾向にあります。

収穫適期を逃すとどうなるか

収穫のタイミングを逃すと、ソラマメの食味は大きく変化します。

最初は甘さが豊かですが、時間の経過とともに甘さが減少し、デンプン化が進みます。

同時に、食感も柔らかい状態からパサパサとした食感に変わってしまいます。

さらに、栄養価も徐々に変化し、ビタミンCやアミノ酸が減少することが知られています。

このように、収穫適期を知ることは、最高の味と栄養を得るために重要なのです。

莢(さや)から読み取る収穫サイン

ソラマメの収穫適期は、莢のさまざまな変化から判断できます。

目で見るサイン

莢の膨らみ具合は重要な指標です。

品種にもよりますが、指で押して適度な弾力を感じる程度の膨らみが理想的です。

収穫適期の視覚的サイン:

- 莢が十分に膨らみ、指で押すと弾力がある状態

- 鮮やかな緑色で表面に艶がある

- 下向きに成長していた莢が水平に変化し始める

- 莢の先端が少し黒変する「お歯黒状態」が始まっている

- 全体的に張りがあり、シワやしぼみがない

ただし、黒変が進みすぎると収穫適期を過ぎている可能性があります。

莢全体が黄ばみ始めたら、すでに遅すぎるサインです。

触って確かめるサイン

莢の硬さと弾力性も判断材料です。

指で軽く押したときに、適度な弾力を感じるのが良いタイミングです。

莢の中の豆を指で触ると、豆同士の間に適度な空間があるのが収穫適期です。

莢と豆の間にも少し空間があるのが理想的です。

地域・気候による収穫サインの違い

寒冷地では莢の色の変化がやや遅れることがあります。

反対に、温暖地では成熟が早まるため、こまめな観察が必要です。

とくに梅雨時期は湿度が高く、莢の状態が変化しやすいので注意が必要です。

このような状況では、梅雨入り前に収穫できるタイミングであれば、早めの収穫も検討しましょう。

採り遅れを防ぐ管理方法

適期収穫を逃さないためには、計画的な管理が大切です。

開花日からのカウント法

開花した花に目印をつけておくと便利です。

具体的には、小さな札や色つきの輪ゴムなどでマーキングしておきましょう。

このようにして目印をつけることで、品種ごとの収穫適期を把握しやすくなります。

品種ごとの目安は以下の通りです。

| 品種タイプ | 開花から収穫までの日数 |

|---|---|

| 極早生種 | 25~30日 |

| 早生種 | 30~35日 |

| 中生種 | 35~40日 |

| 晩生種 | 40~45日 |

気温によって成熟速度は変わります。

気温が高いと成熟が早まり、低いと遅れる傾向があります。

収穫スケジュールの立て方

一度に全部を収穫するのではなく、分散して収穫するのがコツです。

下段の莢から順番に収穫していきましょう。

週末しか畑に行けない場合は、前回収穫した場所より少し上の段を中心に収穫します。

1週間の間に急激に成熟が進む場合は、信頼できる家族や友人に依頼するのも一案です。

1株内での収穫順序

ソラマメは一般的に下段から成熟していきます。

最適な収穫間隔は3~4日ごとです。

最終収穫の目安は、新しい花が咲かなくなり、上部の莢も成熟し始めたときです。

収穫作業自体が株に良い刺激となり、残りの莢の成長を促進します。

収穫後の鮮度保持と保存方法

収穫したソラマメの鮮度を保つコツもあります。

鮮度を保つための収穫テクニック

収穫は午前中の涼しい時間帯に行うのが理想的です。

鮮度を長持ちさせる収穫ポイント:

- 午前8時~10時の涼しい時間帯に収穫

- ハサミや剪定バサミを使い、茎を傷つけないよう丁寧に切り取る

- 収穫後はすぐに風通しの良い日陰に置く

- バケツに水を入れて莢の切り口を浸すと鮮度が長持ち

- 収穫したソラマメは積み重ねず、平らに並べて持ち帰る

収穫後はできるだけ早く冷やすことが重要です。

短期保存と長期保存の方法

短期保存なら冷蔵庫の野菜室で保管します。

鮮度保持袋を使うと、新鮮さを長く保つことができます。

長期保存には冷凍保存がおすすめです。

莢ごと冷凍する方法と、むいた豆だけを冷凍する方法があります。

むいた豆は軽くブランチングしてから冷凍すると、風味と色が長持ちします。

収穫したソラマメの活用アイデア

収穫量が多い時は、さまざまな料理方法を試してみましょう。

収穫量の多いときの活用法:

- 若い豆:莢ごと素揚げ、炒め物に活用

- 適熟豆:シンプルな茹で豆、サラダ、和え物に

- やや熟した豆:煮物、スープ、ペーストに加工

- 完熟豆:乾燥させて保存食に

- 大量収穫時:下ゆでして冷凍保存(使いやすい小分け袋で)

若いうちに収穫したソラマメは、莢ごと素揚げしても美味しいです。

一度に消費しきれない場合は、ご近所におすそわけするのも喜ばれます。

よくある失敗と対策

ソラマメの収穫には、いくつかの注意点があります。

収穫時期の判断ミス

早すぎる収穫をしてしまった場合は、若さを活かした料理に活用しましょう。

若いソラマメは莢ごと炒め物にすると美味しいです。

遅すぎた場合は、乾燥豆として保存するのがおすすめです。

判断に迷ったときは、一部だけ収穫して実際に味を確かめるのが確実です。

天候の影響と対策

長雨が続く場合は、莢が湿って傷みやすくなるため、少し早めに収穫しましょう。

急に暑くなるという予報があれば、成熟が一気に進む可能性があります。

気象予報をこまめにチェックし、収穫計画の参考にしましょう。

まとめ

ソラマメの収穫適期は莢(さや)の状態から見極められます。

膨らみ、艶、向き、お歯黒状態を確認し、適切なタイミングを掴みましょう。

また、開花日からのカウントと定期的な観察が採り遅れ防止のポイントです。

地域の気候に合わせた判断で、最高の食味を楽しめます。

つぎに菜園に行ったら、ソラマメの莢をじっくり観察してみてください。

この小さな習慣が、あなたの食卓に最高に甘いソラマメを届ける第一歩になります。