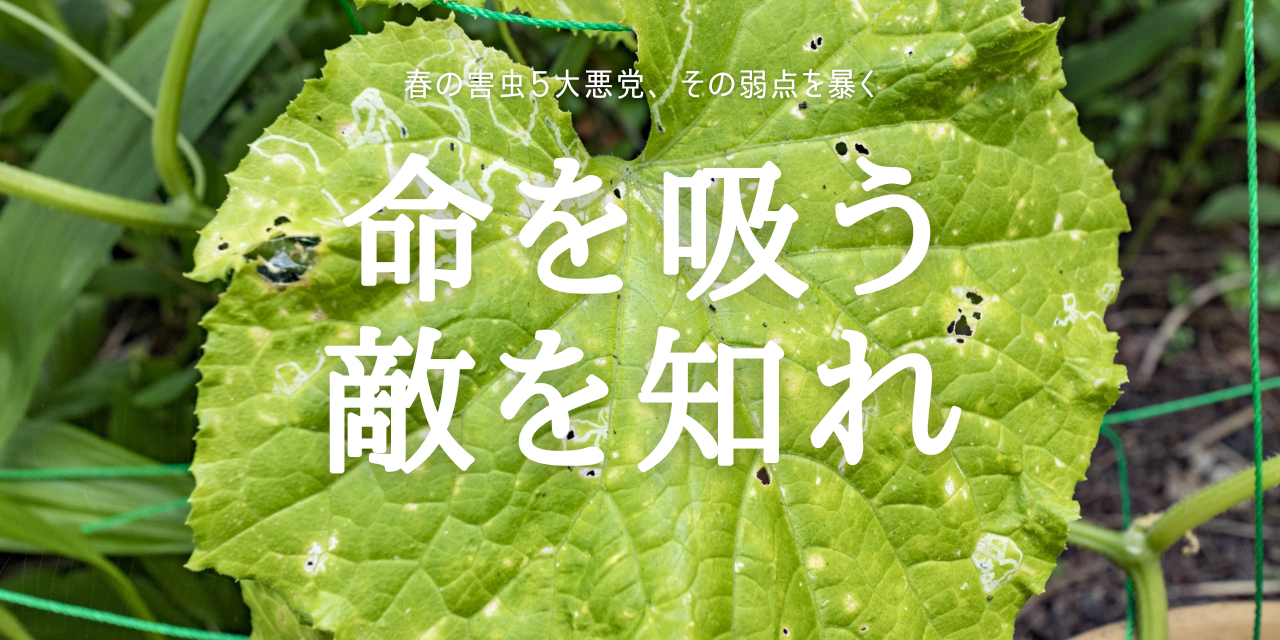

「やっと芽が出てきたのに、葉っぱに穴が開いている…」

「新芽に黒い小さな虫が集まっている…」

「毎年同じ害虫に悩まされて収穫が減っている…」

このような経験、あなたも持っていませんか?

春は家庭菜園が活気づく季節です。

同時に、害虫たちも活動を活発化させます。

害虫の生態を知れば、効果的な対策がとれるのです。

この記事では、春に現れる厄介な害虫TOP5とその撃退法をご紹介します。

化学農薬に頼りすぎない、環境にやさしい方法で害虫対策を始めてみましょう。

春の困った害虫TOP5とその生態別撃退法

1. アブラムシ

生態と特徴

アブラムシは春になると爆発的に増えます。

その理由は、メスだけで繁殖できる「単為生殖」という特殊な能力を持つためです。

1匹のアブラムシから10日で100匹以上に増えることもあります。

ナス科やアブラナ科の野菜をとくに好みます。

3月中旬から活動を始めることが多いです。

被害の様子

アブラムシは新芽や若葉に集中して寄生します。

葉が縮れたり、成長が止まったりする症状が表れます。

さらに、ウイルス病を媒介するリスクもあります。

生態に基づく撃退法

- 予防: シルバーマルチを地面に敷き、反射光で虫を寄せ付けない

- 物理的除去: 朝の涼しい時間に水で勢いよく洗い落とす

- 天敵の活用: マリーゴールドを植えてテントウムシやハナアブを誘致

- 自家製スプレー: ニンニクと唐辛子を煮出した液を2~3日おきに散布

朝の観察時に葉裏もチェックし、発見したらすぐに対処することが大切です。

2. ナメクジ・カタツムリ

生態と特徴

ナメクジとカタツムリは湿度の高い春に活発になります。

夜行性で、日中は石や板の下などの湿った場所に隠れています。

レタスやキャベツなどの柔らかい葉を好みます。

被害の様子

葉に不規則な穴を開けたりします。

若苗を根元から食べてしまうこともあります。

光沢のある粘液の跡が残るのが特徴です。

生態に基づく撃退法

- トラップ設置: ビールを入れた容器を地面と同じ高さに埋設

- 物理的バリア: 銅テープ、卵の殻、コーヒーかすで侵入を防止

- 朝の巡回捕獲: 涼しい朝の時間にピンセットで摘み取り

- 乾燥環境づくり: マルチングで地表の湿度を下げ、朝に水やり

朝の水やりを心がけ、夕方までに葉や地表が乾くようにすると被害を減らせます。

3. ヨトウムシ(夜盗虫)

生態と特徴

ヨトウムシは蛾の幼虫です。

4~5月に出現することが多いです。

日中は土の中などに隠れ、夜間に活動します。

キャベツなどのアブラナ科野菜を中心に、多くの野菜を食害します。

被害の様子

葉に丸い穴を開けます。

成長すると葉を丸ごと食べることもあります。

キャベツでは外葉に大きな穴が開きます。

生態に基づく撃退法

- 防虫ネット: 目合い0.6mm以下のネットで成虫の侵入を防止

- BT剤: 環境にやさしい生物農薬を説明書通りに散布

- 夜間の見回り: 懐中電灯で夜間に活動中の幼虫を発見・駆除

- 卵塊の早期発見: 葉裏の黄色や白色の卵塊を見つけて除去

防虫ネットは地面まで隙間なく覆い、蛾の侵入を完全に防ぐことが重要です。

4. ハモグリバエ

生態と特徴

ハモグリバエは葉の内部に潜る特殊な生態を持ちます。

3月下旬から活動し始めることが多いです。

レタスやホウレンソウなどの葉物野菜を好みます。

成虫が葉に卵を産み、孵化した幼虫が葉の内部を食べて育ちます。

被害の様子

葉に白い迷路状の食害痕が現れるのが特徴です。

被害が進むと葉が枯れて生育が悪くなります。

生態に基づく撃退法

- 黄色粘着トラップ: 株の高さよりやや上に設置して成虫を捕獲

- 被害葉の早期除去: 食害の跡がある葉を早めに摘み取って処分

- 混植テクニック: バジルやマリーゴールドを野菜の周囲に配置

- 粘膜質スプレー: 木酢液を200倍に薄め、葉の表裏に散布

被害の初期症状を見逃さないよう、定期的に葉の表と裏をチェックしましょう。

5. コナジラミ

生態と特徴

コナジラミは体長1mm程度の微小な害虫です。

白い粉状の分泌物を出します。

4月頃から増え始めることが多いです。

トマトやキュウリなどのウリ科野菜を好みます。

葉の裏側に集中して寄生するのが特徴です。

被害の様子

コナジラミの排泄物から「すす病」が発生します。

すす病が進行すると葉が黒くなります。

吸汁により、作物の生育が悪くなることもあります。

生態に基づく撃退法

- 石鹸水スプレー: 中性洗剤を水で薄め、葉裏に週1~2回散布

- 黄色粘着トラップ: 株の近くに設置し、2週間ごとに交換

- 葉水洗い: 朝の涼しい時間に葉裏をホースで洗い流す

- 耐性品種: コナジラミに強い品種を種苗店で確認して選択

葉裏の観察を習慣化し、白い微小な成虫や卵を早期に発見することがポイントです。

総合的な害虫管理のポイント

害虫対策はひとつの方法だけでなく、複数の対策を組み合わせるのが効果的です。

混植による多様性の確保

マリーゴールドやニラなどの香りの強い植物を野菜の間に植えましょう。

これにより害虫の侵入を防ぎます。

天敵を呼び寄せる効果もあります。

土壌の健全化

良質な堆肥で土づくりをすると、作物の抵抗力が高まります。

健康な作物は害虫の被害を受けにくくなります。

微生物の豊富な土は植物の自然免疫を活性化させます。

天敵を誘致する花の植栽

アリッサムやコリアンダーなどの小さな花を植えましょう。

これらの花はハナアブやクサカゲロウなどの天敵を呼び寄せます。

これらの天敵はアブラムシなどを捕食してくれます。

定期観察の習慣化

毎朝、葉の裏までチェックする習慣をつけましょう。

早期発見が被害を最小限に抑える鍵です。

初期段階での対処がもっとも効果的です。

まとめ

春の害虫対策は、発生前の予防と早期発見が大切です。

害虫の生態を理解すれば、より効果的な対策がとれます。

予防、物理的対策、生物的防除をバランスよく組み合わせましょう。

うまくいかなくても諦めず、さまざまな方法を試してみることが大切です。

お住まいの地域の気候に合わせた対策のタイミングで、春の家庭菜園を楽しみましょう。